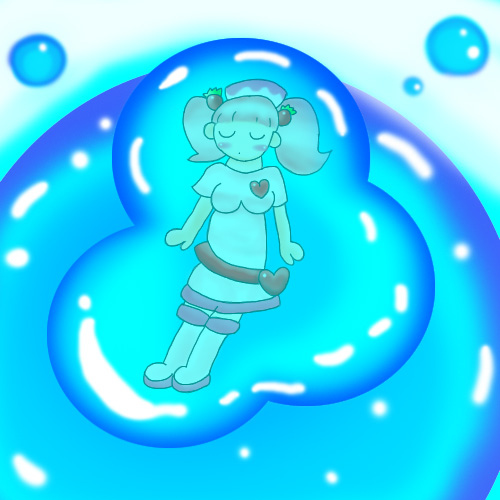

ミルクちゃんのラッピングショー

ポエットにシャボン玉の魔法をかけてもらい、シャボン玉でふわふわ浮かぶミルクちゃん。

外でニノンがミルクが入っているシャボン玉の膜に触れながら感触を楽しんでいる。

※注意!!

・このイラストは色々なラッピング要素を含んでいます。

・中の環境は全て外に居るときと同じ状況、中の温度は少し暖かい状態とします。

(いわゆるご都合設定です。シャボン玉等の中で呼吸が出来るようになっています。

)

「覚えたてのシャボン玉の魔法、誰にかけようかな〜?」

「私?」

「だって、前にラッテちゃんにシャボン玉に包んでもらった事覚えているんだもん!」

「別に暇だから良いけど…」

「それっ!(スポッ)」

ミルクの身体はシャボン玉の中にすっぽりと包まれた。

「あっ、そうだ、ミルクちゃん、空中遊泳を楽しんでいってよ?」

「え?このシャボン玉、動くの?…って、何処飛んでいくんだよ〜」

ミルクちゃんはポエット達と離れた後、空高くふわふわと空中遊泳をしていたのであった。

しかし、ポエットが作ったシャボン玉は不思議なシャボン玉で、中に人を入れるのは勿論、

色々な形に姿を変えてミルクを困惑させるものであった。

が、中には癒しの力が働いており、本人の人体に影響が無いどころか、身体と心の傷を癒すようにできているのである。

「ふわふわ〜」

やがて、虹の出ている所にさしかかり、虹と重なってふわふわと浮いている。

「あれ?私風船の中に入っている?」

ポエットにシャボン玉の中に閉じ込めてもらったのは空の遥か上空であり、ゆっくりと降りておく状態であった。

気がつくと、虹を抜け、上空にいる。

さっきまでミルクを包んでいたシャボン玉はピンク色の風船に変化した。

ミルクは何だか不思議な気分になった。何せ風船の中に入っている事は想像もしなかったからである。

「あっ、また風船が変わった。何だか不思議だね。」

ミルクは自分を包んでいる風船の膜を触りながら感触を確かめつつあった。

やがて、気持ちよくなってぐっすりと眠ってしまった。

「きゃーっ、何よこれ?!動けないよ〜」

目が覚めると、ミルクの身体は氷の中に閉じ込められていた。

どうやら地上に降りた時にいつのまにか寒い氷の洞窟に入ってしまったらしい。

「でも、変ね?何か身体寒くないし、身動きが取れないだけで何故か氷は浮遊しているし…」

ミルクの身体は固まって動けないが、何故かゆっくり浮遊して移動しているのであった。

溶ける気配もなく、魔法の水晶に閉じ込められたのでは?と感じるミルクであった。

「あっ、氷の洞窟を抜けた、ん?何この白血球みたいなスライム?」

洞窟を抜けると、不思議なスライムが辺りをふわふわ浮かんでいた。

ミルクが不思議に思った所をスライムはミルクの身体を氷ごと包みこむ。

ミルクを閉じ込めていた氷は溶け、ミルクはスライムの中に入っていたのであった。

「あれ?何だろう?身体の自由が利くように。周りがぷにぷにに包まれて、何だか気持ちいいよ〜」

このスライムは、侵入者を捕捉するだけで消化酵素を持っていないのである。

非常にぷにぷにしていて、中に包まれると大変気持ちよく、この不思議なスライムの中に入りたがる人が後を絶たないという。

ミルクを包んでいるスライムは、ポエットのシャボン玉の影響でふわふわと浮かんで移動しているのであった。

スライム地帯を抜けると、当たりには蜂蜜が一杯の空間に来ていた。

気がつくと、人間ぐらいの大きさのある巨大な女王蜂がいた。

ミルクを包んでいる不思議なスライムに興味を持ち、ミルクを包んでいるスライムの中に入って来たのであった。

女王蜂はスライムの感触に快感を覚え、暫くは中にいたいとミルクを外に追い出そうとした。

「なっ、何するのよ!?これじゃ元の世界に帰れないじゃない!」

「悪い悪い、スライムの中が気に入ってしまってな。まぁ、慌てるな。お主不思議なシャボン玉に乗ってここまで来たな?」

実は女王蜂はキャンディと関わりがあるらしく、ここへ来る方法も知っていたのであった。

ポエットとニノンがいる遥か上空から虹の空と来て、氷の洞窟を抜けて明るいスライムの洞窟の奥に蜂蜜の洞窟があったのであった。

「お主には自慢の蜂蜜で包んでやろう。これで地上に戻るが良い」

「蜂蜜?どうするの?私をネバネバにするつもり?」

「まぁ、見るが良い、それっ!」

「わぁっ!?」

女王蜂は蜂蜜の塊を玉にしてミルクにぶつけた。

すると、瞬く間にミルクは蜜玉の中にくるまれてしまった。

「…?あれ?私ネバネバの中に居るはずなのに服がべとつかない?」

「当然じゃ。魔力がかかっているからのう。それに拘束目的じゃない不思議な蜂蜜じゃ。甘い世界をじっくり堪能するが良い。」

ミルクは甘い世界に包まれたのであった。蜂蜜をなめつつ、ミルクを包んでいる蜜玉はふわふわと浮かんでいた。

それを確認すると、女王蜂はスライムの中に入ってぷにぷにされていたのであった。

「おっと、もうこんな時間じゃ。短い間だったが、楽しかったぞ?」

女王蜂はミルクを包んでいる蜜玉に魔法をかけ、ハート型の風船に姿を変えた。

すると、ミルクの身体は見る見るうちに上昇し、ポエット達のいる遥か上空へと浮かんでいった。

「さらばじゃ」

そういって、女王蜂はスライムから出て、ミルクを見送ったのであった。

「ただいまー」

「あっ、おかえり、ミルクちゃん!」

ミルクは無事にポエット達の所へ帰っていき、外に出してもらった。

ミルクの表情は笑顔で溢れていた。

「アンタにしては上出来じゃん!また今度頼むよ?」

「うん!!」

ポエットも笑顔で答えた。

その後、3人はシャボン玉のベッドで身体を包んでゆっくり地上に降りる形で眠ったのであった。

…この事は、ミルクにとっては数年前の出来事であったが、今もこの事を覚えているという。

あまりにもシャボン玉フェチが度を超えており、それでいて透明でふわふわしたものにも包まれてみたい衝動があって、こんなの描いてみた。

2014/09/25